ŒUVRES

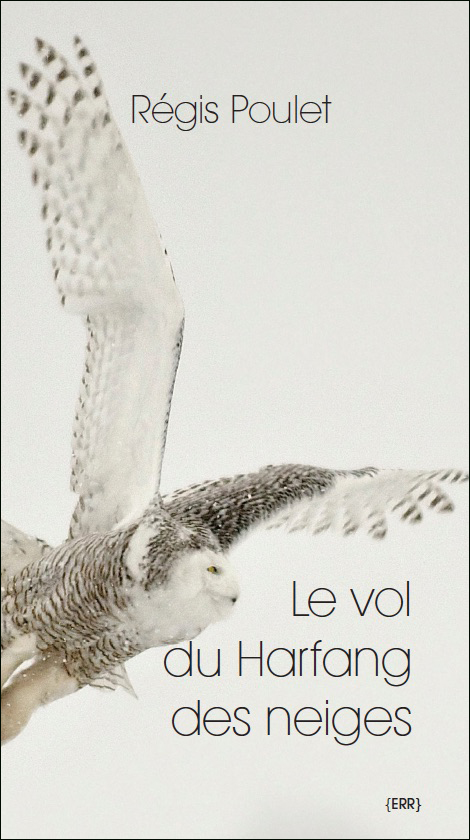

Le vol du Harfang des neiges

Des grottes peintes à la géopoétique

Le Livre

2015

22,5 x 14,5 cm

109 pages

Livre broché

ISBN 9782919128105

Éditions de la Revue des ressources, Lapoutroie.

Extrait

Prologue

Il y aura plusieurs seuils dans cet essai.

Deux commencements seront mis en parallèle : l’invention de l’art par les préhistoriques, et la géopoétique.

L’un et l’autre de ces événements permet de franchir une limite et de passer à un autre état, d’entrer dans une situation nouvelle.

Les époques que nous allons évoquer sont séparées de dizaines de milliers d’années, et cependant les questions restent les mêmes : comment rester fidèle à la Terre, comment être présent au monde ? Nous gageons que l’éclairage préhistorique sera utile pour la situation contemporaine. Nous invitons néanmoins les lecteurs à ne pas confondre les deux époques, à ne pas projeter indûment l’une sur l’autre.

Aux sens géographique et géologique, un seuil est une élévation de terrain, d’un fond marin, fluvial ou glaciaire qui sépare deux régions d’altitudes comparables. Entre le Paléolithique supérieur, âge glaciaire, et notre époque inter-glaciaire d’emballement climatique, la question des seuils fonctionne de façon inverse : l’âge glaciaire a permis d’exonder de nombreuses terres et de relier, par exemple, la Grande-Bretagne au continent ; alors que la fonte accélérée des glaces menace d’engloutir ce qui tenait encore à flots. Dans un cas comme dans l’autre, il ne s’agit que de changements climatiques auxquels les espèces s’accoutument en se déplaçant. Fut-il plus difficile pour nos ancêtres d’entrer dans l’âge glaciaire et d’y survivre (voire d’y faire une des plus belles inventions de notre espèce : l’art) qu’il l’est déjà pour la nôtre de s’adapter à l’évolution chaotique du climat ? Les atouts et les désavantages des deux situations diffèrent. C’est évidemment depuis la situation présente que les questions sont posées.

Le seuil que nous proposons de franchir est aussi celui des grottes ornées, où pour la première fois de sa longue histoire, l’humanité a cherché puis trouvé comment formuler les questions — si ce n’est toujours les réponses — sur ce qu’elle devenait depuis quelques centaines de milliers d’années : une espèce culturelle au sein de laquelle la maîtrise technique l’emportait petit à petit sur la biologie. Autrement dit : une espèce qui se coupait du monde. Avec un véritable malaise dans l’espèce.

C’est à ce malaise que la géopoétique conçue et développée par Kenneth White entend répondre. Pour cela, il est nécessaire de franchir un seuil de réflexion : « la géopoétique est à la fois l’étude de l’organisation inhérente à l’univers, la formation d’un monde humain et l’expression de cette formation, [elle] a pour but de rétablir et d’enrichir le rapport homme-terre depuis longtemps rompu, […] développant ainsi de nouvelles perspectives existentielles dans un monde ouvert. »[i]

Au Paléolithique tardiglaciaire, des études ont montré que les humains s’intéressaient aux oiseaux, parfois pour leur chair (surtout vers la fin de cette époque), souvent pour utiliser leurs os[ii]. Les deux espèces les plus chassées furent le Lagopède, cette perdrix au plumage variable, et le Harfang des neiges, une grande chouette blanche qui rappelle le Grand-duc.

La représentation d’oiseaux dans l’art pariétal est extrêmement rare. Un magnifique Grand-duc, dessiné avec le doigt dans l’argile d’une paroi de la grotte Chauvet, est un cas exceptionnel — et combien évocateur… Si le Grand-duc est de mœurs nocturnes, le Harfang est diurne. Le choisir pour figure tutélaire de cet essai, c’est contrebalancer le monde obscur des grottes, mettre en valeur un oiseau qui a suivi la migration septentrionnale de son habitat de toundra arctique — il lui arrive pourtant de revenir sur ses anciennes terres du sud —, un oiseau d’un blanc qui lui permet de se fondre dans un paysage nival, un oiseau au vol puissant et beau dans sa parade, un oiseau dont le chant — que peut-être les Paléolithiques qui faisaient des flûtes dans des os d’oiseaux essayaient d’imiter — n’évoque pas que lui-même :

Le chant du mâle est une suite monotone de notes rudes et puissantes. En rythme, elles sont assez semblables à l’aboiement d’un grand chien. Elles sont souvent précédées par une sorte de bouillonnement guttural : « gogogogogogo-kroow-kroow » ou « kroow-gogogo-kroow-kroow ». Il est souvent délivré d’un perchoir mais parfois également en vol. Les femelles produisent un chant semblable mais plus aigu et plus guttural. Elles émettent également des miaulements joyeux et des cris stridents semblables à ceux des oisillons. Les 2 sexes lancent des gloussements quand ils sont excités. [iii]

Le Harfang est un des oiseaux dont on sait que les plumes ont été utilisées pendant la Préhistoire. On imagine que leur beauté, le camouflage qu’elles lui permettaient suscitaient l’admiration. Le vol des Harfang des neiges ne devait pas non plus laisser indifférent :

Leur vol est constitué de battements d’ailes saccadés qu’ils alternent avec de longues glissades, les ailes déployées. Le mâle marque son territoire de 2 façons différentes : soit il chante à partir d’une position élevée, soit il effectue des vols de parade au-dessus de ses propriétés présumées. Ces vols rituels sont ondulants ; ils se composent d’une alternance de battements et de vols planés qui sont accomplis, les ailes maintenues en « V ». Il termine sa démonstration en se laissant tomber verticalement vers le sol. [iv]

Ce devait être, pour ces humains prenant de l’ascendant sur la nature tout en en souffrant, un spectacle propre à susciter un malaise admiratif, voire de la mélancolie, un émerveillement mâtiné d’une humeur noire pour un corps blanc, le corps d’un oiseau-monde…

Des bords du Rhône

[i] Conférence de Kenneth White : « Sur la géopoétique des fleuves de Kenneth White », Régis Poulet, Revue des ressources, 5 décembre 2011.

[ii] Lire Véronique Laroulandie, « Exploitation des ressources aviaires durant le Paléolithique en France : bilan critique et perspectives », in Petits animaux et sociétés humaines. Du complément alimentaire aux ressources utilitaires, XXIVe rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, sous la direction de J.-P. Brugal, Éditions APDCA, Antibes, 2004.

[iii] Daniel Le-Dantec, « Le Harfang des neiges », site oiseaux.net, 28/12/2008.

[iv] Idem.