Shanshui à l'Île du Beurre

par Régis Poulet

Le Rhône a subi de telles modifications au cours des XIXe-XXe siècles que, de fleuve tressé, fleuve à méandres où apparaissent et disparaissent bancs de galets et îlots au gré des crues ; de fleuve irrégulier dans son cours et son étiage — il est devenu un fleuve au cours canalisé, maîtrisé, exploité. C’est le « temps des ingénieurs » :

« Au sortir de la seconde guerre mondiale, le fleuve sera désormais canalisé sur de grandes sections, parfois masqué par de hautes digues et jalonné de près d’une vingtaine d’imposants ouvrages hydroélectriques (barrage, usine, écluse). Les années 1950-1980 ont ainsi vu naître une véritable industrialisation de l’artère fluviale : outre la généralisation des aménagements fluviaux, la vallée du Rhône s’est équipée d’infrastructures lourdes, que ce soient des axes autoroutiers et ferroviaires, des sites portuaires, des industries chimiques ou nucléaires.

Les conséquences se mesurent non seulement au plan morphologique mais concernent également l’équilibre des milieux. Sur les tronçons où le Rhône a été court-circuité, en aval des barrages de retenue, le débit a été considérablement réduit. De fait, si certaines espèces animales et végétales se sont adaptées, d’autres ont disparu. »[1]

♦

Certes, le Rhône coule toujours…

Certes, il existe un programme de restauration des Rhône court-circuités…

Je pense néanmoins que la question principale est ailleurs : elle réside dans notre regard sur le fleuve et sur la nature.

On peut distinguer trois façons de comprendre le fleuve :

- le fleuve est là, il coule, il varie, il vit ; l’homme en emprunte le cours, il apprend à y naviguer ou non, il peut même l’ignorer.

- le fleuve est là ; sa force impressionne, on décide d’en bénéficier en installant un moulin aux endroits propices, mais sans changer quoi que ce soit à son cours.

- enfin (ou presque), le fleuve est une ressource hydraulique disponible et, pour une exploitation optimale, on y construit un barrage qui le mure dans ses propres flancs.

Depuis le lac Léman et depuis le XXe siècle, le Rhône est considéré comme une ressource hydraulique. On pourrait même ajouter une dernière façon de le considérer, ce fleuve : comme une source de deutérium, cet isotope de l’hydrogène à partir de la fusion duquel les ingénieurs espèrent obtenir une énergie thermonucléaire considérable. C’est en effet à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône, au confluent de deux de ses affluents — le Verdon et la Durance, que l’on étudie la possibilité d’obtenir l’énergie du soleil en l’extrayant des eaux…

Ce qui vaut pour le fleuve vaut pour la nature en général.

Notre rencontre de la nature peut se faire de trois manières : elle est disponible, elle est subsistante, elle est la nature qui croît et qui vit.

Dans le premier cas la nature est une ressource utilisable à discrétion (pensons à toutes sortes d’extractions industrielles à la base des technologies avancées : les métaux rares, l’uranium, le pétrole… tiens, même le gaz de schiste dernièrement !). La technique ‘avancée’ agresse et transforme la nature afin qu’elle soit toujours disponible et toujours plus utilisable : de mine, elle peut devenir lieu de stockage, d’enfouissement. Dans le deuxième cas, la nature a une existence durable, permanente mais quelque peu inerte. Les outils de l’artisan, qui rencontre la nature comme source de matières premières, renvoient eux-mêmes à la nature : le marteau, le clou renvoient au minerai, à l’acier, au bois. Enfin, la nature est perçue comme un tout dynamique et complexe dont l’existence même nous émeut. Elle constitue la totalité de ce qui existe et dont nous sommes une partie. Elle n’est ni agressée, ni utilisée — ce qui ne veut pas dire que nous n’avons pas un rapport ‘technique’ avec elle, au sens où le langage et l’art sont des techniques.

La géopoétique se focalise sur cette nature qui croît et qui vit, non seulement pour tenter d’en saisir la présence et l’organisation le plus fortement possible, mais aussi pour exprimer au mieux cette présence et la relation que des humains peuvent engager avec elle.

♦

Avant que Jean-Louis ne me rejoigne pour faire du canoë sur le Rhône, je marche face à l’Île du Beurre — inaccessible.

Une fleur rare se trouve sur le site, l’orchidée du castor (Epipactis fibri) que j’ai très peu de chance de voir, puisqu’elle est sur l’île, en face. Peut-être verrai-je les castors, en revanche, car c’est d’eux que l’île du Beurre tient son nom.

Le premier nom du castor fut bièvre, nom qu’il tiendrait du gaulois *bébros, que l’on retrouve dans un affluent de la Seine, la Bièvre, et aussi dans une vallée du même nom, près de Vienne. Passé en bas-latin, vers les Ve-VIe siècles, son nom de bèber fait penser au diminutif du saint patron des scientifiques (Albert le Grand, francisé de l’allemand Albrecht von Bollstädt), qui écrivit au XIIIe siècle un ouvrage sur les animaux : De animalibus.

Donc le castor, c’est bèber.

Les deux noms, castor et bièvre, coexistent au Moyen-Âge, mais si bèber fait local, castor fait romain (c’est un xénisme, un emprunt : le latin le prit lui-même au grec κάστωρ). En latin, castor est employé en même temps que fiber, lequel rappelle, bien avant Jacques Dutronc dans « Crac boum hue », que les castors travaillent avec leurs dents et rongent les arbres. Pourtant la première attestation du mot castor en français pour nommer l’animal est dans Le dit dou Lyon (1342) de Guillaume Machaut. Dès la Renaissance, bièvre est également associé à une couleur, raison pour laquelle le Harle commun est dit bièvre. Dès le XVIe siècle, castor supplante bièvre. Mais cela ne suffit pas à changer le nom de l’île : ce fut l’Île du Bèber ou l’Île du Ber.

Des castors, il y en avait dans de nombreux cours d’eau jadis, dont le Rhône, bien sûr. Que cette île ait gardé la trace de l’ancien nom suggère que son origine est ancienne et nous savons, en outre, que ce lieu fut un des refuges des castors. Une vingtaine vivrait par là en ce moment.

Pour l’instant, dans la lône du Beurre, ce sont surtout les oiseaux qui se montrent — avec timidité : un chevalier guignette qui utilise une planche comme ponton ; des cygnes tuberculés et des colverts abrités dans la végétation… et tiens ! une aigrette garzette en chasse…

♦

Le bois mort est une source de vie pour de nombreux animaux,

notamment des insectes, c’est ce qui permet de rencontrer des Lucanes cerfs-volants, comme le mâle (à gauche) dont les mandibules ne sont pas encore à leurs plus grandes dimensions, et comme l'Hérophile triste (à droite). Mais bien sûr, à l’Île du Beurre, il n’y a pas que les insectes qui s’occupent du bois…

notamment des insectes, c’est ce qui permet de rencontrer des Lucanes cerfs-volants, comme le mâle (à gauche) dont les mandibules ne sont pas encore à leurs plus grandes dimensions, et comme l'Hérophile triste (à droite). Mais bien sûr, à l’Île du Beurre, il n’y a pas que les insectes qui s’occupent du bois…

Pour aller à leur rencontre, il faut quitter la terre, aller sur le Rhône. Nous mettons à l’eau, Jean-Louis et moi, au nord de l’Île de la Chèvre. Très vite nous nous engageons dans la lône du même nom. Impression d’un tunnel végétal plutôt luxuriant. Des lianes de vigne ensauvagée pendent, rappelant que l’île fut longtemps cultivée. Le niveau de l’eau étant assez bas, un bon mètre de rive se montre. Sous l’entrelacs des radicelles et des racines mêlés à l’humus, apparaît une couche d’une vingtaine de centimètres, caractéristique de l’anthropocène : un agrégat de déchets en tous genres : plastique, céramique, métal, caoutchouc, vieux linges. Le choc esthétique est rude, mais la surprise modeste. Tout ce qui est produit, de naturel ou d’artificiel, et qui n’est pas détruit — s’enfouit. Parfois l’enfouissement permet à la vie de se poursuivre en formant un substrat nutritif et/ou un support ; souvent, avec les activités humaines, ce qui disparaît demeure, dans la terre ou dans l’eau. Je sais bien que la nature peut occasionnellement en tirer profit — et Jean-Louis de citer un Hibou grand-duc nichant dans un vieux pneu — mais la pollution (par les plastiques, par des composés chimiques) a des effets délétères sur les milieux. Cette strate ‘poubellienne’ est surtout le résultat d’une attitude obtuse et suicidaire dont il nous faut, collectivement, sortir.

Le pagayage est égayé non par les papegeais — nous ne sommes pas sous les tropiques, quoique les racines donnent des airs de mangrove — ni par le geai des glands qui dit ‘Gare !’ à la cantonade, mais par le vol papillonant bleu d’encre de caloptéryx éclatants ! La lône, quelle que soit sa stratification, leur est un havre pour se reproduire. Dans la lumière déjà fléchissante de fin d’après-midi, ces petites demoiselles au corps bleu de cobalt ou vert de bronze sont un ravissement pour l’esprit ! L’inattention qu’elles portent au canoë qui sillonne la lône nous laisse croire un moment que nous sommes inoffensifs. On ne s’habitue pas à cette beauté, mais l’esprit se remet en quête. Pas d’exuvies de demoiselles ni d’épreintes de loutres malgré les recherches. Un beau tronc en travers de la voie nous incite à retourner au cours principal du Rhône.

♦

Le fleuve est calme, l’eau d’un vert opalescent. Nous naviguons sans peine à quelques longueurs de la rive envahie d’arbres, de souches et de racines, passant au-dessus d’ancêtres couchés par l’incisive activité des castor fiber dont nous voyons le travail d’écorçage. Ils sont par là, l’air fortement chargé de castoréum nous le confirme. Le ballet des caloptéryx éclatants reprend de plus belle façon, ils volètent par dizaines à moins d’un mètre de l’eau et de nous. L’un se pose sur la pagaie : « Cesse donc de pagayer, semble-t-il dire, ne va pas trop vite et contemple ! » A en suivre l’évolution nous remarquons des souches qui semblent s’être  détachées de la rive et avoir commencé leur cheminement vers la mer. Les troncs ont dû être coupés et l’action des vagues provoquées par les péniches a dispersé le sédiment auquel elles s’agrippaient. Le plus étonnant est que mortes, ces souches deviennent des îlots, des paysages flottants ! L’œil voit des rochers en place de souches, et des arbres vigoureux qui y poussent. L’un offre l’asile à une essence, une autre mêle plantes ligneuses et graminées, il en est même une comptant neuf plantes différentes !

détachées de la rive et avoir commencé leur cheminement vers la mer. Les troncs ont dû être coupés et l’action des vagues provoquées par les péniches a dispersé le sédiment auquel elles s’agrippaient. Le plus étonnant est que mortes, ces souches deviennent des îlots, des paysages flottants ! L’œil voit des rochers en place de souches, et des arbres vigoureux qui y poussent. L’un offre l’asile à une essence, une autre mêle plantes ligneuses et graminées, il en est même une comptant neuf plantes différentes !  Dans le soir paisible de l’été, à peine marqué par l’envol de deux hérons cendrés et d’un bihoreau gris, ce paysage fluvial entre en correspondance avec les lointains paysages de Chine.

Dans le soir paisible de l’été, à peine marqué par l’envol de deux hérons cendrés et d’un bihoreau gris, ce paysage fluvial entre en correspondance avec les lointains paysages de Chine.

Dès la dynastie Han, amoureux des superbes paysages  de leurs montagnes, les Chinois ont inventé le penjing, ou art de recréer un paysage dans un pot ou une coupe. Cet art donnera naissance à l’art du bonsaï au Japon. Au XXe siècle, un Japonais inventera le saikei ou paysage vivant [2] qui se distingue de l’art du bonsaï (même en ‘forêt’) par le fait qu’il utilise des arbustes jeunes et non formés.

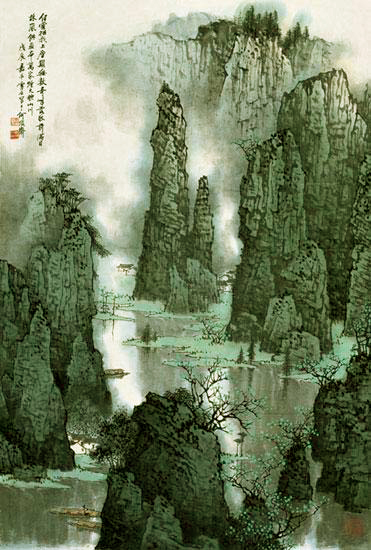

de leurs montagnes, les Chinois ont inventé le penjing, ou art de recréer un paysage dans un pot ou une coupe. Cet art donnera naissance à l’art du bonsaï au Japon. Au XXe siècle, un Japonais inventera le saikei ou paysage vivant [2] qui se distingue de l’art du bonsaï (même en ‘forêt’) par le fait qu’il utilise des arbustes jeunes et non formés.  Mais ce qui nous intéresse tout particulièrement est le shanshui, art littéraire ou pictural de la représentation de paysages de montagne (shan) et d’eau (shui) qui a notamment inspiré notre logo [3].

Mais ce qui nous intéresse tout particulièrement est le shanshui, art littéraire ou pictural de la représentation de paysages de montagne (shan) et d’eau (shui) qui a notamment inspiré notre logo [3].

En effet le Rhône et ses affluents sont étroitements liés aux montagnes, surtout les Alpes. Ainsi pouvons-nous considérer ces radeaux végétalisés comme une concentration non seulement de ce qu’est le lieu, avec ses îles et ses lônes plus ou moins naturelles, mais aussi de ce qu’est le Rhône : la force faite fluide mise en valeur par les failles et les flancs de la roche…

Devant nous, sur le plateau du fleuve, la nature rappelle quelles voies taoïstes ont été empruntées pour saisir ce qu’elle est lorsqu’elle vit, lorsqu’elle croît. Et comme un écho à notre travail collectif de géopoétique, un archipel se fait shanshui.

Pourtant ces rochers sont de bois. Leur existence tient à la taille que pratiquent, non des maîtres ès bonsaï ou penjing, mais nos amis castors qui construisent selon leur esthétique des amas de bois mort… et que nous n’avons toujours pas vus.

Après avoir constaté que la lône entre l’Île de la Chèvre et celle du Beurre est en grande partie sédimentée et colonisée par les végétaux, nous reprenons le canoë pour remonter le fleuve. Il est près de vingt heures lorsque j’aperçois une, puis deux grosses têtes dépassant de l’eau, seules — ce qui permet de différencier un castor d’un ragondin. Deux castors, à proximité de troncs à moitié immergés, nagent en nous regardant avec curiosité.  Nous ralentissons, mais le plus proche donne l’alarme en frappant l’eau de sa queue au moment où il plonge. Le second disparaît à son tour. Quelques dizaines de minutes de vigoureux pagayage plus tard, nous avons de nouveau le bonheur d’en voir deux autres (?).

Nous ralentissons, mais le plus proche donne l’alarme en frappant l’eau de sa queue au moment où il plonge. Le second disparaît à son tour. Quelques dizaines de minutes de vigoureux pagayage plus tard, nous avons de nouveau le bonheur d’en voir deux autres (?).  L’un des deux, assez gros, s’approche à quelques mètres du canoë, par défi ou curiosité et, quand il en a assez de ma tête à l’avant de notre embarcation, il plonge...

L’un des deux, assez gros, s’approche à quelques mètres du canoë, par défi ou curiosité et, quand il en a assez de ma tête à l’avant de notre embarcation, il plonge...

♦

Nous remontons le cours du Rhône, l'esprit halé par la beauté de la rencontre.

Le crépuscule approche. L'air porte la douce odeur de l'eau. Les coups de pale éveillent les sens. Ce jour, j'ai vu le visage du Rhône d'avant sa naissance : c'était une grande image sans forme.